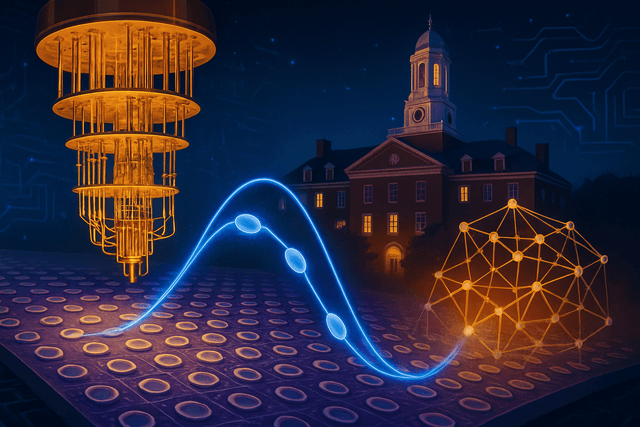

哈佛大学的科学家在量子计算领域取得了重大突破,他们开发的超表面有望彻底改变量子信息的处理和传输方式。

哈佛约翰·A·保尔森工程与应用科学学院(John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences)的研究团队,在费德里科·卡帕西奥教授(Federico Capasso)的带领下,创造性地设计出了一种特殊的超表面——这种平面器件通过纳米级光学图案蚀刻,能够作为超薄替代品,取代传统笨重的量子光学系统。他们的研究成果于2025年7月24日发表在《科学》(Science)期刊,论文题为《用于广义Hong-Ou-Mandel干涉的超表面量子图》(Metasurface quantum graphs for generalized Hong-Ou-Mandel interference)。

“我们在解决可扩展性问题方面带来了重大的技术优势,”论文第一作者、研究生Kerolos M.A. Yousef表示,“现在我们可以将整个光学系统微型化到一块非常稳定且坚固的单层超表面中。”

传统的量子光子系统依赖于复杂的透镜、反射镜和分束器网络来操控光子,并生成量子计算所需的纠缠态。随着元件数量的增加,这些系统变得愈发庞大难以管理,极大地限制了实用量子计算机的实现。哈佛团队的创新将所有这些元件集成到单一的、由亚波长结构组成的平面阵列中,实现了对光的高精度控制。

团队的一项关键创新是将图论——一种用点和线描述连接关系的数学分支——应用于超表面设计,使其能够精准调控光子的亮度、相位和偏振等属性。这种方法使他们能够直观地描绘光子之间的干涉关系,并预测实验结果,从而让复杂量子态的设计变得更为直观。

“通过图论方法,超表面设计和光学量子态就像一枚硬币的两面,”项目合作研究员Neal Sinclair指出。

最终制成的超表面相比传统系统具有诸多优势:无需复杂的对准,对环境扰动具有高度鲁棒性,可采用标准半导体工艺制造,并能最大程度减少光损失——这对于保持量子信息的完整性至关重要。

除了量子计算,这项技术还可推动量子传感发展,并为基础科学研究实现“芯片实验室”功能。这项工作标志着向实用室温量子计算机和量子网络迈出了重要一步,而这在其他量子平台中一直是难以实现的挑战。

本研究由美国空军科学研究办公室资助,并在哈佛纳米尺度系统中心(Center for Nanoscale Systems)完成,得到了Marko Lončar教授量子光学与集成光子学团队的重要合作。