Wissenschaftler der Harvard University haben einen bedeutenden Durchbruch im Quantencomputing erzielt, indem sie Metasurfaces entwickelt haben, die die Verarbeitung und Übertragung von Quanteninformationen grundlegend verändern könnten.

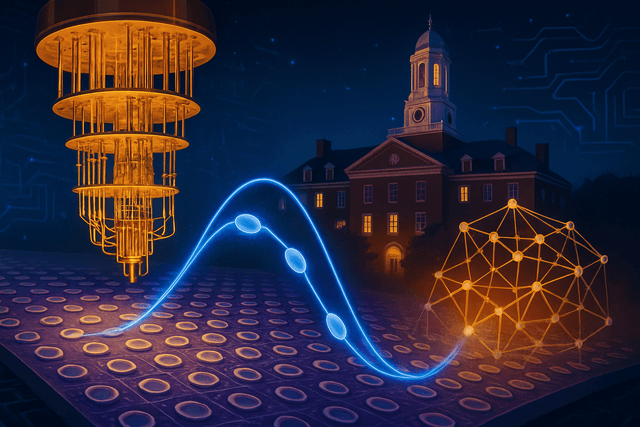

Das Forscherteam an der John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences der Harvard University unter Leitung von Professor Federico Capasso hat speziell entworfene Metasurfaces geschaffen – flache Bauelemente, die mit nanoskaligen, lichtmanipulierenden Strukturen versehen sind und als ultradünner Ersatz für sperrige optische Quantenaufbauten dienen. Die Ergebnisse wurden am 24. Juli 2025 in Science unter dem Titel „Metasurface quantum graphs for generalized Hong-Ou-Mandel interference“ veröffentlicht.

„Wir bringen einen entscheidenden technologischen Vorteil, wenn es darum geht, das Skalierbarkeitsproblem zu lösen“, erklärt Kerolos M.A. Yousef, Doktorand und Erstautor der Studie. „Jetzt können wir einen kompletten optischen Aufbau auf eine einzige, sehr stabile und robuste Metasurface miniaturisieren.“

Konventionelle photonische Quantensysteme basieren auf komplexen Netzwerken aus Linsen, Spiegeln und Strahlteilern, um Photonen zu manipulieren und die für das Quantencomputing notwendigen verschränkten Zustände zu erzeugen. Mit zunehmender Anzahl von Komponenten werden diese Systeme immer unhandlicher, was den Bau praxistauglicher Quantencomputer erschwert. Die Innovation des Harvard-Teams vereint all diese Komponenten in einem einzigen, flachen Array aus Subwellenlängenelementen, die Licht mit außergewöhnlicher Präzision steuern.

Eine Schlüsselinnovation war der Einsatz der Graphentheorie – eines Zweigs der Mathematik, der Verbindungen durch Punkte und Linien darstellt – zur Entwicklung von Metasurfaces, die Eigenschaften wie Helligkeit, Phase und Polarisation von Photonen kontrollieren können. Dieser Ansatz ermöglichte es dem Team, visuell abzubilden, wie Photonen miteinander interferieren, und experimentelle Ergebnisse vorherzusagen, wodurch das Design komplexer Quantenzustände intuitiver wurde.

„Mit dem Graphen-Ansatz werden das Design der Metasurface und der optische Quantenzustand zu zwei Seiten derselben Medaille“, betont Forschungswissenschaftler Neal Sinclair, der an dem Projekt mitarbeitete.

Die resultierenden Metasurfaces bieten zahlreiche Vorteile gegenüber herkömmlichen Aufbauten: Sie benötigen keine aufwendige Justierung, sind unempfindlich gegenüber Umwelteinflüssen, lassen sich mit gängigen Halbleiterverfahren herstellen und minimieren optische Verluste – ein entscheidender Faktor für die Integrität von Quanteninformationen.

Über das Quantencomputing hinaus könnte diese Technologie auch die Quantensensorik voranbringen und „Lab-on-a-Chip“-Funktionen für die Grundlagenforschung ermöglichen. Die Arbeit stellt einen wichtigen Schritt in Richtung praxistauglicher Quantencomputer und -netzwerke bei Raumtemperatur dar, deren Realisierung im Vergleich zu anderen Quantenplattformen bislang als besonders herausfordernd galt.

Die Forschung wurde vom Air Force Office of Scientific Research gefördert und am Center for Nanoscale Systems der Harvard University durchgeführt, mit entscheidender Zusammenarbeit des Teams für Quantenoptik und integrierte Photonik von Professor Marko Lončar.